赴滇西前,一位曾服役的退伍同事特意叮嘱:“一定要去趟滇西抗战纪念馆。”带着这份嘱托,我踏上了行程。乘车前往纪念馆途中,远远望见十几个班级的学生身着红色校服,排着整齐的队伍徒步前行。

抵达纪念馆后,本想预约讲解,却被告知今日所有讲解已全部分配给学生们。待我们参观结束,才发现广场上早已聚满了数百名学生,他们或围在展柜前轻声讨论,或对着老照片驻足凝视,青春的脸庞与历史的厚重在此刻交织。走出纪念馆时,内心的悲愤已沉淀为静默的哀思。我捧着一束菊花,走向纪念馆后的墓园。

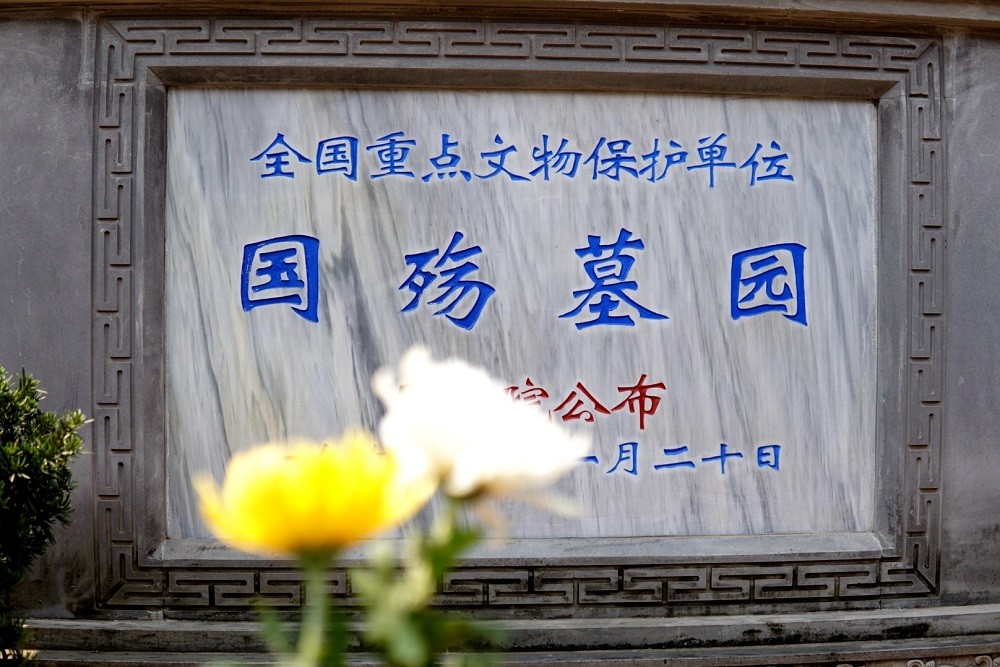

“国殇墓园”纪念碑更像一座丰碑。“全国重点文物保护单位”的蓝底金字下,“国殇”二字力透纸背,“公布一月二十日”的落款带着历史的郑重。碑前的菊花虽已模糊,却依然能想象清明时节的纷飞。这些碑石不是终点,而是连接过去与现在的桥:我们站在今天回望,终于读懂了他们用生命守护的“家国”二字。

滇西的山风裹着松涛,掠过一片静默的墓园。我站在国殇墓园的石阶上,目光掠过层层叠叠的墓碑,那些斑驳的碑身、褪色的刻痕,像一本摊开的旧书,每一页都写满岁月的重量。山坡墓地最让我驻足。那些排列整齐的石碑,大小相似,却刻着“二等兵胡宗”“二等兵吴管友”“二等兵朱学”的字样。粗糙的灰褐色碑体上,红色油漆的字迹虽已斑驳,却依然刺目——所谓“国殇”,从来不是抽象的数字,而是一个个鲜活生命的消逝。这不是冰冷的墓碑,而是十几岁生命的终点。他们或许在家乡是父母的儿子、姑娘的兄长,或许曾蹲在战壕里啃冷馍,或许在冲锋号里喊过最后一声“杀”。我爬到那片土地的最顶端,从四周看过去,墓地藏在树林里,阳光透过枝叶洒下斑驳光影,像极了时光的碎片。石碑周围的长草岁岁枯荣,却始终盖不住碑身的刻痕。这让我想起警钟亭的照片:四根石柱撑起的亭子里,铜钟上“警钟长鸣”四个字被岁月磨得发亮,基座上的石狮子目光依旧如炬。山风掠过松林,松针簌簌作响,像是无数个声音在低语——是战士的呐喊,是百姓的呜咽,是后人的誓言。

我站在“国殇墓园”的石碑前,忽然读懂了“殇”的深意:它不是生命的句点,而是精神的火种。那些刻在碑上的名字,那些立在山间的警钟,那些捧着菊花来寻“亲人”的孩子,都是历史最生动的注脚。八十年前的今天,或许也有这样的少年,穿着磨破的军装,在硝烟里把最后一颗子弹射向敌人;八十年后的今天,同样有这样的少年,穿着干净的校服,在阳光下把最真的敬意献给英灵。他们用不同的方式诉说着同一句话:“我们记得,我们会记得。”而这份记得,不是沉湎于悲伤,而是把“国家兴亡匹夫有责”的信念刻进骨血,把“珍爱和平”的誓言化作行动——就像此刻,学生们蹲在墓前轻声诉说的模样,就像他们转身离开时挺直的脊梁。

暮色渐浓时,山风送来松涛阵阵,像是无数个年轻的声音在应和。我轻轻把菊花放在一座无名的墓碑前,忽然听见身后传来清脆的童声:“姐姐,你看,太阳照在碑上,像不像烈士的眼睛?”我转头望去,几个学生正手拉着手走向纪念碑,红色校服在夕阳下格外鲜艳,像一团永远不会熄灭的火。

高级搜索

高级搜索

微信二维码

微信二维码